作为跨越3个世纪的世界级消费品生产商,联合利华(Unilever)公司正在经历其上百年发展历程中最具挑战的新阶段:经济全球化推动其产品行销全球,但一度贡献最大且最具潜力的新兴市场,正出现激烈市场竞争与漫长的增长困境。

实际上,作为联合利华的CEO,保罗·波尔曼(Paul Polman)几年前就已经意识到全球市场变局的残酷性,因此他于2010年11月宣布启动了一项颇有野心的商业计划:到2020年要实现公司收入翻倍,同时公司对环境的影响减半。这个看起来两全其美的计划,顿时为联合利华赢得了掌声,2012年6月《哈佛商业评论》英文版文章《联合利华CEO:地球超人》 (Captain Planet: Unilever CEO Paul Polman,译文发表于中文版2012年10月刊)在开头写道:“波尔曼正在毫不畏惧地撼动这个世界。”

近4年来,波尔曼在不同场合介绍他的“宏大理想”:“为什么不开发一种商业模式,能够对社会和环境有所贡献,而非一味索取?”联合利华也一直试图通过不断的创新,重新定义“商业”的价值,其实践和挑战均广受关注。

商业活动的价值是什么?按照米尔顿·弗里德曼在1970年9月13日《纽约时报》刊登的文章《企业社会责任是增加利润》的说法,“在这样的社会中,仅存在一种、而且是惟一的一种企业社会责任——只要它遵守职业规则,那么它的社会责任就是利用其资源从事那些旨在增加其利润的活动”。

波尔曼做了什么?他试图说服股东、消费者、政府、供应商等利益相关方,以推销一种看似并不聪明的赚钱方法——不仅考虑自身的商业利益、产品对消费者的使用价值、股东利益、国家和地区的长远利益、将利益相关方融入商业生态的社会价值,甚至还要考虑全球环境、能源的可持续性,一句话,他试图说服所有利益相关方,联合利华能够兼顾短期利益和长期价值。

围绕这近乎理想化的商业构想和实践,2014年5月底在伦敦举行的全球 “包容性资本主义”(Inclusive Capitalism)会议的间歇,《哈佛商业评论》中文版采访了波尔曼,他坦率回应了我们的相关提问。

他十分认同罗杰·马丁(Roger Martin)在该论坛上的说法,“密尔顿·弗里德曼的论断是一个伪命题,成功地在一句话里将股东利益和企业社会价值对立起来。事实上,从来没有人,包括弗里德曼本人,证明过两者是非此即彼的零和关系。相反,联合利华3年以来的业绩证明,两者不仅可以兼顾而且共融共通。”

我们的疑问并未因此完全打消,核心问题只有一个:联合利华试图多方兼顾的“可持续行动计划”真的可以长期持续吗?围绕这个问题我们探讨了三个方面:如何兼顾消费者、股东、政府的利益,实践“可持续发展”过程中的挑战和应对办法,以及这一计划与公司战略定位的关系。

在采访中,我们将“可持续行动计划”称为“战略”,但波尔曼很直接地纠正了我们的说法,他称“可持续行动计划”为“商业模式”。这显然是一个很特别的词语选择。

一般情况下,“可持续性”被认为是企业社会责任,或者因为他已经把“可持续性”细化为9项目标,称之为“战略”也未尝不可。但如果我们把商业模式理解为它最简单的定义“赚钱之道”的话,无论如何也不会将“可持续性”称之为一种商业模式。究竟应当如何理解波尔曼的表述,企业“长生不老”难道不是赚钱的目的和结果吗?为什么联合利华把企业“长生不老”变成赚钱的手段和模式?

就在我们编辑本文时,联合利华永恒的对手宝洁公司,在8月4日宣布剥离100个品牌,顿时引来更多对食品和日化行业极不看好的预期。数十年来,这两家分别起源于欧洲大陆和美国的同行业公司,选择了不同的战略定位,进而选择了不同的股东——一家以追求长期利益的主权基金为主,另一家以追求短期利益的维权投资人为主。相对于联合利华近年来以内部结构为主的行动,宝洁在维权投资人的压力下进行了大规模的剥离品牌和削减成本,虽然最终结果还有待观察,虽然两家的日子都不那么好过,但从短期来看,联合利华也还保持着相对优势。

宝洁的重大结构性调整和联合利华在上半年新兴市场的表现,也说明了如今消费品的跨国公司正面临一个共同的问题——多品牌战略面临全面挑战:虽然它们曾开拓、教育了新兴市场,但很快新兴市场出现了大量的竞争者。世界是平的,在快消品领域尤其如此,曾经的巨头们以其规模优势和营销能力开疆拓土,但如今它们已经很难在新兴市场大量收割利润。

虽然如此,面对全球市场变化,波尔曼仍然希望继续推动联合利华努力尝试,坚持可持续的包容性发展、寻求永续经营。

靠“可持续性”赚钱

HBR中文版:两年前,你接受了HBR的采访,当时提出的“可持续行动计划”的8个战略目标的实现情况(2013年增加到9个目标),已经引起了业界的很大震动。能否介绍一下现在这一战略的实践情况?

波尔曼:我们正在以超出预期的速度完成这9项目标。“可持续采购”的目标——到2020年,联合利华将实现农业原材料100%的可持续采购——至2013年,我们农业原材料中的48%实现了可持续采购,已完成近一半的进度。“包容性业务”这一目标也取得了一定的阶段性成果,比如,我们将小农户纳入联合利华的供应体系,让他们迅速摆脱贫困的生活;提高小分销商的收入。

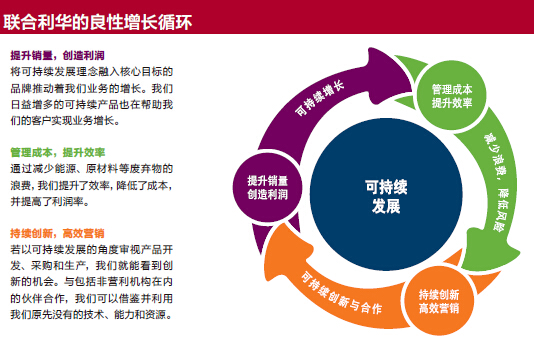

9项目标听起来很复杂,但其实联合利华的商业模式非常简单:我们以可持续性的方式生产产品,尽量少地利用不可再生资源,让环境零负担地支撑商业运营,同时我们销售的产品会为社会乃至整个世界带来正向、积极的影响——我们的产品会带来清洁、卫生和健康,我们的生产能为贫困地区的人们提供工作机会,让他们能通过劳动改变生活现状。这是一个最简单的商业模式:让世界变得美好。

HBR中文版:为什么称“可持续行动计划”为商业模式?

波尔曼:联合利华57%的业务是不发达地区,我们非常关注刚刚脱离贫困人群的需求,他们是联合利华的核心客户。然而,他们是资本主义世界的“另一面”,属于“其余的99%”,他们的现实生活是这样的:每天有10亿人饿肚子,每秒钟有1个儿童死于营养不良。然而,作为一家企业,联合利华必须要考虑如何让摆脱贫困、疾病、战争折磨的人们获得“可以支付得起的”商品。

反过来,这部分人口的大幅增长,他们对产品和资源需求的指数级增长,加上环境污染、气候变暖造成可开发能源的减少,我们的生产可能因资源有限性而无法发展。有人预言,再过30年整个消费品行业都将无利可图。

这是一个悖论,所以,联合利华不得不考虑其他的商业模式。

为所有利益相关方贡献价值

HBR中文版:你强调可持续性,是否意味消费者需要支付高溢价?

波尔曼:产品品质必须要好,同时价格也要有竞争力——否则消费者不会为产品买单。但所谓有价格竞争力的产品,是一个相对值,不是绝对值,联合利华要考虑为更多的人提供工作机会,让他们能脱离困境,能够购买得起这样的产品。

而且,我们认为这是一个意识问题。每天有20亿消费者使用联合利华的产品,我们有大量的机会可以接触到他们、与他们交流。“一袋‘可持续性’的立顿茶有什么用,我的邻居天天开着SUV上班,二氧化碳排放量有多大”和“嘿,我是20亿消费者中支持‘可持续性茶叶生产’的一部分,我们20亿人会一起改变这个世界”:这两种观念或许都存在,但是我们认为消费者不是冷漠的、被动的——看看“占领华尔街”运动的影响就知道,他们并不会认为自己被排除在某个系统体制之外。如今一个印度农民会上网告诉人们“河水的水位已经下降了1米了”,就会有人去想办法解决,即使政府不提供支持,他们也会找到企业、NGO去做些事情。

HBR中文版:追求可持续性的长期价值不会牺牲短期利益吗?股东不会对短期回报有意见?

波尔曼:恰恰相反,尽管经济环境并没有迅速好转,但是我们的营业收入正以超过行业平均和我们自己预期的速度增长。联合利华正在不断的扩张和增长,在中国的业务每3年就会翻1倍。

我们和股东是双向的选择,不会选择只关注短期利益的股东。上任之初,我就曾公开地表示过“联合利华不欢迎对冲基金”。

过去的5、6年,是联合利华第一次尝试在追求长期利益的同时要对社会有积极的影响,但最终获得了非常快速的短期成长。估计再过5、6年,我们可以将这种商业模式称之为“包容性资本主义”:因为我们不只关注股东利益,而是考虑所有利益相关方的利益最大化。

HBR中文版:从你的角度看,联合利华能实现兼顾长期价值和短期利益的原因何在?

波尔曼:我认为深层的原因是我们的业务改变了人们生活的状况——更健康、更可持续的生活——这样的经营方式才更有价值、更有意义。

为什么改变人们的生活状态与联合利华的长期利益密切相关?我举一个简单的例子来证明。在很多贫困地区疟疾仍然是致命的疾病,而让这些地区的人养成洗手的清洁习惯,联合利华需要在那里建学校,教当地的人如何保持个人卫生,并提供基本工作技能培训,但是要从长期的角度来看这样的投入会对我们的业务有好处,因为我们在开拓销售香皂的市场。

HBR中文版:其他的利益相关方也会考虑长期价值吗?

波尔曼:比如,像中国国际金融有限公司这样的股东也会考虑,它看重联合利华在中国投入大笔的资金建厂、研发零污染的有机材料,这有关中国的长远利益。各国政府也会关心跨国公司能否带来长期利益,没有政府会欢迎在几年之内获得巨大利润,然后就凭空消失的公司,留下失业人群、环境污染等一大堆烂摊子。

比如,在中国我们都会考虑到当地的长期利益,联合利华在中国有3个世界级的生产基地:安徽合肥、天津和四川眉山。其中,合肥工业园已经发展为联合利华全球最大的生产基地,2013年年底,我们在中国的生产基地逐渐开始向西部进行梯级转移,将四川眉山建设为绿色发展基地是可持续发展战略的一部分。

HBR中文版:究竟如何通过企业的力量实现一个国家或地区的长期价值?

波尔曼:我们针对社会问题,提供的是关于健康、卫生、营养的解决方案。

从联合利华的3块业务来看,“个人护理”业务的品牌仍然是我们的重点。1894年,威廉·利华爵士为抵御英国霍乱爆发,研创卫宝香皂。我们在中国刚刚推出了“卫宝”这一品牌,就是用来对抗环境变化所引起的变异细菌。脱离贫困的人群会首先改善生活的健康卫生习惯,购买肥皂和牙膏等产品,这就是中华牙膏在中国的品牌影响力大的原因。所以我们提供的是健康和卫生的解决方案。

“家庭护理”的业务在中国增长非常快,柔顺剂产品在细分市场的占有率第一,洗衣液的增长也很快。

“食品和饮料”业务虽然占联合利华的收入比重并不大,但像水质净化问题,在中国乃至世界都是亟待解决的。2014年3月我们在中国控股净化水企业沁园集团,这是10多年以来联合利华在中国最大的一笔收购。除了饮用水安全的解决方案,我们也提供食品安全的解决方案,比如家乐是全世界最大的调味品品牌,我们在中国和很多大型餐厅合作,为他们提供安全的食品。

HBR中文版:既然“食品和饮料”业务的贡献不大,为什么联合利华没有像宝洁一样砍掉这部分业务?

波尔曼:“食品和饮料”业务线在全球占一半的生意。“食品和饮料”这块业务的增长并不快,但因为这块业务主要是在欧美地区,当然我们也有动作,砍掉了其他的小品牌。正是因为我们是为脱离贫困的消费者提供解决方案,才必须保留这部分业务。因为联合利华相信,对于他们来说,健康、卫生和营养是幸福生活的整体,所以让贫困的人们能以可负担的价格获得食物和营养,是联合利华必须要考虑的事情。

联合利华的自性

人才、创新是永恒的挑战

HBR中文版:实践“可持续行动计划”4年来,最大的挑战是什么?

波尔曼:外部的挑战可以概括为三个方面。

首先,最大的挑战是各国家政府的不作为,我们这样的企业需要各国政府之间能够达成二氧化碳排放协议、千年发展目标等等控制环境恶化的全球性协定。因为允许滥砍滥伐、野蛮攫取自然资源,最终会带来全球经济发展的停滞。连带着会给我们带来第二个挑战——生产资源的匮乏。发展中国家的民众正在脱离贫穷的困境,消费需求从所谓的西方世界转移到东方世界,造成对产品原材料的需求量急剧增加,而现有的地球资源已经不足以支持我们今天的消耗,且不谈我们的后代,所以第二个挑战可以说是“地球的极限”。消费者被技术赋权而无所不知,可以理解成对商业模式的挑战,也是对监管的挑战。全球性的政府协作、地球资源的极限、技术的变化,这三大挑战将商业实践变得越来越难以预见,充满不确定性。

HBR中文版:内部的挑战呢?两年前你在接受《哈佛商业评论》英文版的采访时提到“结束季报电话会”和“改革薪酬体系”,实现了吗?

波尔曼:是的。我们已经不会召开股东季报会议,我们会在6个月的时候向股东通报一些最新消息,让股东以12或24个月为期限考察联合利华的业务发展。

我们已经初步完成了联合利华内部的薪酬体系调整,所有高管要在退休之后才能将公司的股票兑现,而股票薪酬占年薪总额的比重很大,以我个人为例,股票占年薪总额的80%。所以我们都不得不考虑公司的长期利益,因为薪酬与长期绩效挂钩——这已经成为联合利华高管的思维方式。我们之所以做这份工作,并不是因为公司支付了大笔的薪酬,而是因为这份工作会满足我们的使命感:影响这个世界。

不过以上两点只是短期的问题,对联合利华来说,最大的挑战永远都是如何聚拢全球的人才和研发创新——这永远都是我“管理事件簿”的重点。

在我看来,让一个公司的某年财报好看、某年的利润大幅增加,对CEO来说是非常容易的事情。而让一个公司持续地加大在研发和人力上增加投入,同时还能以超出市场预期的数字获得稳定增长,才是真实的发展——这是联合利华5年来一直在做的事情。

HBR中文版:你们在人才培养上的新举措是什么?

波尔曼:去年,联合利华投入4500万欧元在新加坡设立了培训中心,这应该是在远东地区最好的企业培训中心,可能联合利华每年提供的培训项目比很多大学教授的课程还要多。绝大多数最终选择离开联合利华的员工业会在其他行业有非常优秀的表现,要归功于联合利华的培训机制。这也是持续性发展、关注长期价值的一部分,我们帮助很多国家和地区培训人才,而不只是利用当地的人力成本优势、攫取人才资源。联合利华在华有7000多员工,间接提供超过2.3万个就业机会。而且连续多年被评为学生心目中的理想雇主。我们愿意为获得优秀的人才而投入更多的资本,人才也因此更加忠于这家公司,这样这家公司的发展才有保障。

HBR中文版:事实上,业内对联合利华的创新机制一直评价不高。

波尔曼:这就是为什么从我上任的5、6年间,一直加大研发创新投入的原因。我们在英国总部、上海、班加罗尔等地设立了全球六大研发中心,如今联合利华已经是欧洲申请专利最多的公司。研发和创新是支撑这家公司可持续性发展的关键。比如,清扬就是中国市场最好的去屑洗发水之一,金纺衣物护理剂、凌仕男用香氛及沐浴露、专业抑汗香体品牌舒耐,这些产品都在细分市场占据了非常大的份额,这都是创新的结果。

HBR中文版:如果说人才和创新是长期重点,你现阶段的重点是什么?你任期的未来5年的管理重点是什么?

波尔曼:商业世界的动态变化充满不确定性,没有任何一家CEO可以预知未来5-10年公司的发展。只能说,联合利华不会按照“传统”的方式管理。

现阶段面对复杂和不确定的最好办法就是“简化”(keeping things simple to make big company simple)——这是管理如此体量公司的诀窍。一、集中优势、聚焦多芬、力士、奥妙、家乐、立顿等14大10亿欧元级的核心品牌,减少SKU(单品数量)。核心品牌并不是从业务体量上的概念,而是重要性,14个核心品牌为联合利华贡献54%的业务,如果这14个核心品牌没有增长,那就意味着联合利华不会发展。二、设置简单的线性管理架构,让公司更具弹性,决策更迅速,执行更快。因为高层无法预测明天会发生什么,所以我们赋权给各个地区的品牌事业部。

深耕新兴市场

HBR中文版:人才和创新是你上任5年以来工作的重点,和竞争对手相比,这两点是否已经成为联合利华的竞争优势?

波尔曼:产品研发创新上的投入,让我们在很多细分领域的产品都优于我们的竞争对手,消费者会因为品牌、品质选择我们的产品。人才培养上的投入,也正在让我们具有人才竞争力,在越来越多的国家和地区,联合利华都占据最受员工欢迎的公司榜首。目前看来,我们在过去5年股价升值了1倍,在很多地区和市场比竞争对手的发展速度稍快一些,所以我相信我们一定做对了一些事情。

我们的核心竞争力是新兴市场的优势。我们进入新兴市场非常早,比如1923年进入中国,在印度、印度尼西亚、南非的历史也非常悠久,新兴市场的品牌数量已经占到公司品牌总数60%。所以我们非常清楚如何开拓发展中的市场,打造品牌,了解贫困地区消费者的需求。历史悠久带来的优势有很多,比如我们非常早就培养和雇佣了大量优秀的本地人才,联合利华(中国)的绝大多数员工都是中国人,上海研发中心有450名研发人员,超过64%是硕士以上学位,其中绝大部分都是中国人,3大制造园的员工和管理者都是中国公民——他们难道不比我们更了解中国消费者的营养、健康需求吗?我们充分信任他们,让他们运营联合利华(中国)。

HBR中文版:和竞争对手比起来,联合利华似乎更接近中国消费者,你们曾经在上世纪90年代收购了一大批中国本土品牌,比如,美加净、中华。这些本土品牌对联合利华的战略意义是什么?

波尔曼:中国的市场非常广阔,看起来是中国本土的品牌,其实如果从市场占有率的角度看来,它们都已经是体量不小的品牌。以中华为例,它在中国排名第三,但它占有的市场体量已经非常大。另外,今天的小品牌可能是明天的大品牌,今年收购的沁园占有中国净水器市场15%的份额,营业额已经非常可观。对于这些本土品牌而言,联合利华更擅长打造品牌,这恰恰是有市场需求、有潜力的小品牌所缺乏的能力。

HBR中文版:联合利华这样品牌数量多、体量大的公司如何保持弹性?“大”是不是天然的缺陷?

波尔曼:2013年联合利华的全球销售额与2008年相比增加了100亿欧元。我们的增幅可能是一个公司全年的收入,联合利华的体量确实太大。或许从常识的角度理解,体量大是劣势,但是联合利华试图把它变成优势,关键是如何让组织架构、商业模式、产品组合能从“大”中获得给养。

比如400多个品牌在190多个国家销售,市场的多样性能够带来的经验是其他公司无可比拟的。我们可能会在一个小市场犯错,但会避免在其他更大的区域出现类似的问题。面对日本海啸、乌克兰政局动荡类似的事件,我们在第一时间就能做出正确的反应,联合利华本身就是一本教科书,有丰富的经验,清楚如何及时应对。另外,我们在全世界这么多个国家和地区面对各类型的消费者的需求和反馈,能够获得不同的视角、激发更多创新研发,再将有普适价值的想法和创新移植到其他的地区赢得更多的消费者。

HBR中文版:你担任联合利华CEO之前,曾在宝洁工作25年,你是如何看待这两家公司的战略定位的?是否可以认为宝洁在向中高端的市场发展,而联合利华一直在一般消费品市场?

波尔曼:可能在某些市场、区域和时段,我们在争取同样的机会。但从战略的层面,联合利华和宝洁设定的战略目标、寻求的战略性路径不同;在具体的层面,两家公司的产品组合、细分的消费市场、进入的市场区域都有不同。我并不认为宝洁是在走高中端的战略,而联合利华是一般消费市场。

联合利华公司在新兴市场的历史更久远一点,已经孕养出一种“与贫穷消费者共生”的能力,这就是为什么我们不会像宝洁一样砍掉食品饮料业务,这就是为什么我们愿意和不同国家和地区的政府一起协商和追求长期价值,这就是为什么我们愿意包容地将小农户纳入联合利华的供应链体系,这就是为什么我们愿意给不同的社区、社会解决食品安全、饮用水安全问题。温饱、营养、健康、卫生、美丽、财富是给我们的用户能够带来的整体幸福感,无法割舍其中某个部分,我们认为这是“更好”的商业模式。

李钊是《哈佛商业评论》中文版前高级撰稿。

吉宁博士观点

吉宁博士观点